Universo do Reggae: O melô de Reggae Dance

Ao contrário de grandes melôs como “Poliana”, “Valéria” e “Chuva”, o “Melô de Reggae Dance” não rola em festas e hoje raramente é ouvido nos vários programas de rádio da cidade

Reprodução

— Vamo nessa, gente amiga, 12 horas e mais sete minutinhos, 12 e sete, pintamos aqui nesse sábado gostoso, esse sábado muito ensolarado na Ilha do Amor, 13 de agosto de 1988! Pintamos aqui na Cidade com mais um programa Reggae Dânce. Ali nas mixagens contamos com o excelente trabalho do garotão Caburé!

A voz de Carlos Nina, quase 30 anos depois, numa fita gravada pelo jornalista Otávio Rodri-gues, me arremessa feito pedra duma baladeira prum momento no qual este objeto fazia mais sentido. Eu tinha oito anos, não sabia o que era o reggae, mas aquela voz ficou marcada como ficaram os sucos de maracujá com pão massafina que anunciavam o asseio obrigatório do fim de toda tarde.

Mas antes da voz, uma melodia, doce e explosiva, que baixava, virando BG, pra entrada do locutor: “RUN! RUN! RUN! RUN! RUN! RUN!”…

Era “Come mek we run”, de Pablo Moses. Ou melhor, o “Melô de Reggae Dance”.

Não começo esse texto pela minha lembrança de graça. A canção de Moses tem uma posi-ção ímpar no reggae ludovicense, cravada ali na memória de uma geração que cresceu enquan-to crescia o movimento, mas pouco conhecida pela galera que veio depois. Ao contrário de grandes melôs como “Poliana”, “Valéria” e “Chuva”, o “Melô de Reggae Dance” não rola em festas e hoje raramente é ouvido nos vários programas de rádio da cidade.

Mas quando toca, alguém em algum lugar da Ilha, como naquela audição na casa de Otávio Rodrigues, para, senta e diz: “éééééguas, doido!”.

…

Reggae nas ondas do rádio

Uma das histórias mais contadas sobre a origem do reggae no Maranhão tem a ver com o rádio. Radioamadores e outros ouvintes de rádio captavam ondas caribenhas com merengues, lambadas e reggaes. Essas músicas teriam sido gravadas e distribuídas a discotecários, que começavam a tocar em suas festas. O empresário de telecomunicações e ex-radialista Manoel Pereira, o Pereirinha, acha essa ideia complicada: “As condições técnicas de gravar alguma coi-sa, até mesmo ouvir uma rádio caribenha seria muito remota. Além disso, a qualidade do som não permitiria que você fizesse uma divulgação disso naquela época, nos anos 70; as ondas curtas eram muito… cê ouvia, mas era uma coisa tecnicamente muito ruim, como até hoje é”.

Otávio Rodrigues, criador e apresentador do primeiro programa de reggae do rádio brasilei-ro, o Roots Rock Reggae (Nova Excelsior FM, São Paulo, em 1982), concorda com Pereirinha: “É plausível que se tenha captado música através das ondas de rádio na época – e os aparelhos, inclusive, traziam indicações dos países no visor do dial, para facilitar a sintonia. Mas nunca ouvi alguém afirmando ter captado a Jamaica e escutado reggae dessa forma. Na verdade, no meião dos anos 1970, nem na Jamaica tocava muito reggae no rádio e nem havia emissoras dedicadas ao gênero, como viria a acontecer anos depois”.

Ao que parece, o reggae chega mesmo via Pará, numa bolachinha achada por Riba Macedo, mas essa história é a de outro melô. O importante aqui é que o rádio, como a radiola, é a mais forte mídia do regueiro. Não tem como andar pela cidade sem ouvir algum programa de reggae, e esses programas formam a paisagem sonora da Ilha desde que Jota Kerly, ainda nos anos 70, abriu um bloco em seu horário da rádio Ribamar, no qual tocava umas pedras e anunciava que “agora é na lei da Jamaica!”

É o rádio que espalha pela cidade as gírias do reggae: pedra, melô, tijolada e todos os bor-dões que estavam sendo criados e transmitidos por gente como Fauzi Beydoun e Carlos Nina. Onde havia um radinho de pilha poderia haver reggae: “Os ônibus tinham rádio e os motoristas subiam o volume quando os programas começavam”, escreveu Otávio Rodrigues. Em 1991, Rodrigues fez um inventário de programas de reggae para uma edição especial sobre da revista Bizz, e nele se contava sete programas. Em 2008, a prefeitura lançou o Guia Turístico do Reggae de São Luís, no qual, segundo Karla Freire em seu Onde o reggae é a lei, havia oito programas, que somavam “cinquenta e duas horas de programação por semana, de domingo a domingo”. Hoje não sei quantos são, mas cada radiola que ascenda precisa de um programa, e radiola é o pau que rola em São Luís. Não há dia no qual não se ouça no rádio alguém botar um som pra dançar coladinho.

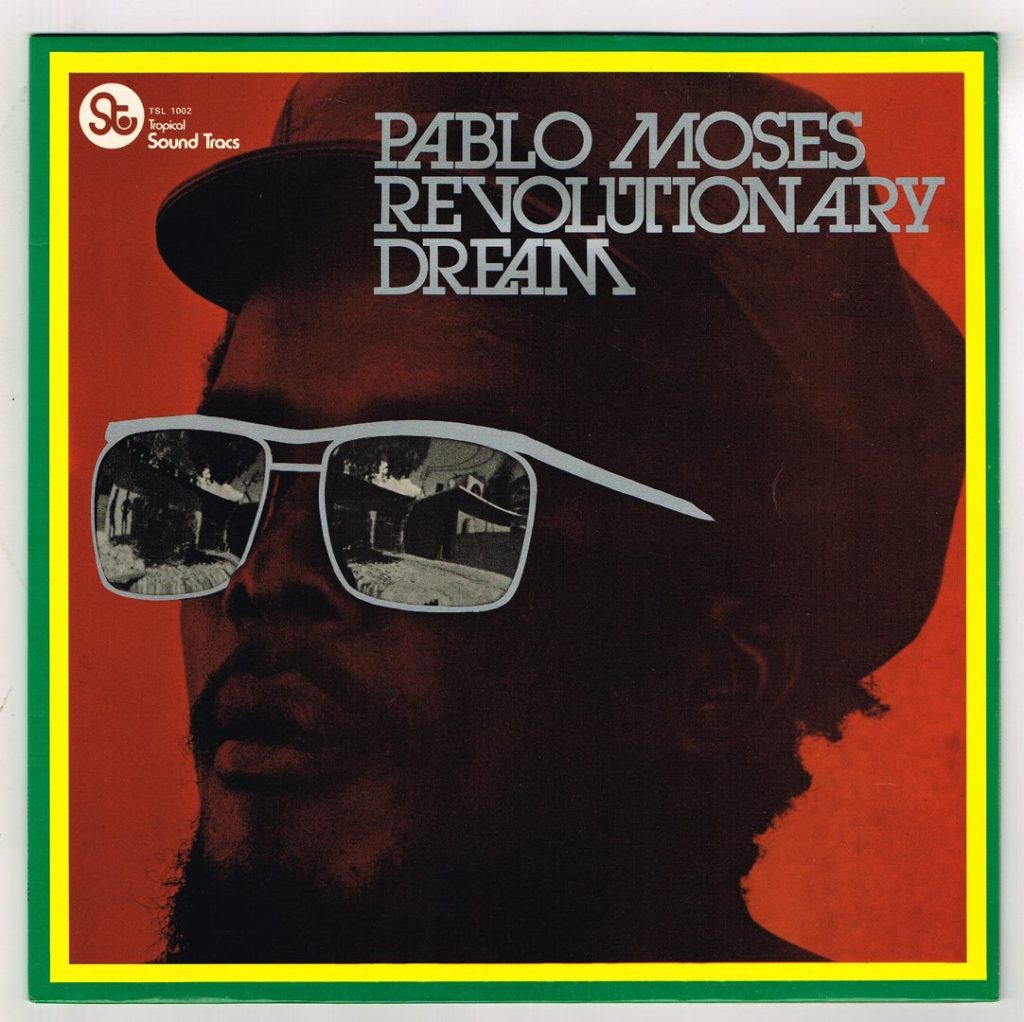

Só que “Come mek we run”, pelo jeito, não era melô de dar chamego.

Chico do Reggae é um dos mais antigos negociantes de pedras de São Luís, há 40 anos com-pra e vende bolachas de tudo quanto é canto. “Revolutionary Dream”, o primeiro álbum de Pablo Moses, lançado em 1976, aportou aqui pelas mãos dele em 1982: “Eu peguei um disco e tava lá no disco: ‘Modern Sound’, um disco até de Wilson, que ele comprou, ele comprava no Rio de Janeiro através de um parente que ele tinha lá, mandava os disco e todos os disco vinha a etiqueta: ‘Modern Sound’, ‘Modern Sound’, ‘Modern Sound’… E isso não foi só eu que peguei esse endereço…”

Não foi mesmo. A Modern Sound, uma loja carioca à beira de Copacabana, alimentou boa parte do reggae maranhense até o começo dos anos 90. Ademar Danilo e Fauzi Beydoun con-tam que ligavam pra lá e perguntavam o que tinha de reggae: “Chegou isso”, o vendedor dizia. “Manda pra mim”, pedia Ademar. As compras eventualmente eram às escuras. Chico continua: “Aí o quê que eu fiz: peguei, que não tinha rede social naquela época, fiz uma carta, aí mandei pra Modern Sound, aí eles me enviaram uma lista, uma lista de disco, né?.. Quem tomava de conta na época da seção de reggae na época era um rapaz chamado Luís, que entendia pra caramba de disco de reggae… Aí ele mandou uma lista, à mão mesmo, manuscrita. Aí eu escolhi lá, fiz a lista dos LP. Aí veio muito disco. Bicho, é tanta coisa, que era o Gregory, o primeiro Gregory fui eu que consegui, ‘Enfermeira Noturna’, lá no Rio de Janeiro… E nesse pedido veio o Pablo Moses. Não tinha nem como ouvir. Eu sabia que era reggae, porque o Luís que indicava os LPs que eram bons. Quando chegou aquela caixa de LP eu fui no Pop Som, falar com Zé Baldez, saudoso Zé Baldez, proprietário do Pop som da Jordoa… Aí eu vendi esse disco pra ele”.

O Pop Som da Jordoa foi o clube de formação das primeiras gerações de regueiros, a “uni-versidade do reggae” antes do pessoal da UFMA começar a se entrosar nos salões, quando os concursos de dança ainda eram grandes eventos e Tony Tavares papava todos. Longe dos cen-tros festivos da cidade, era ali que as pedras iam chegando e rolando. Neturbo era o DJ que comandava a noite, ainda no estilo quieto dos discotecários dos anos 80. Moses ainda não era conhecido em São Luís e “Come Mek we run” não era melô de embalar salão, que nem o apeli-do melô havia: “Tocava pouco esse ‘Melô do Reggae Dance’, tocava muito era outra música, ‘Be not a dread’”, diz Chico do Reggae: “Quando eu toco recordação, eu toco só essa música [‘Be not a dread’], mas não toco ‘Melô de Carlos Nina’”. Bem, no reggae do Maranhão uma música não tem vida muito longa se não serve pra tocar no salão. O que a gente conhece por aqui conhece pela memória do corpo tanto quanto a do ouvido. A gente conhece um melô porque o dançou. “Come mek we run” parecia não ter muitas chances. Neturbo relata que “essa música tocou pouco no Pop, ela realmente fez sucesso no programa”.

É aí que a gente sai um tiquinho do salão e volta praquele Uema Ipase lotado, cujo motorista acabou de subir o volume do radinho.

Nos anos 80, Cesinha do Egito era DJ, radialista, crooner, promotor de eventos e faz tudo do show bizz local. Era uma das principais vozes da rádio Cidade, com vários programas; botou Cesinha era sucesso. Marco Antônio Vieira da Silva era o dono da rádio e frequentador do Espaço Aberto, lendário clube no São Francisco comandado pelo magnata Ferreirinha, hoje também proprietário da radiola Estrela do Som, uma das maiores do estado: “Marco Antônio vinha muito aí, o dono da Rádio Cidade… aí no Espaço. Ele chegou e disse ‘Vamo fazer um programa de rádio?’, eu digo ‘Vambora’…”. A ideia era juntar o sucesso do reggae com o das radiolas, nascendo dali um casamento de mil bodas entre a Cidade e o reggae local.

Não levaram duas Cermas pra chegar no nome de Cesinha do Egito: “O pessoal do reggae se reuniu – Ferreirinha, com Marco Antônio Vieira da Silva, com Rui Pinto, com os DJs de antiga-mente – e aí eles escolheram um locutor. Eu tava no auge da minha carreira e eles pediram pro dr Marco Antônio Vieira da Silva me convidar pra apresentar o programa. Foi o pessoal do reg-gae, os magnatas, donos de radiola, DJs, promotores de evento”, conta o radialista.

Numa noite de quarta-feira de 1988, o plano entrava no ar logo após A Voz do Brasil, com o nome Reggae Dance. Cesinha do Egito era a voz, mas quem comandava o repertório era o DJ Jailder, do Espaço Aberto, sempre acompanhado de um Ferreirinha invariavelmente ciumento com seus discos. O programa foi um sucesso imediato e muitos melôs famosos estrearam no rádio por ali. O nome foi criado por Cesinha e Ferreirinha: “ele escolheu Reggae, eu Dance”, diz o homem cujo ofício era mesmo o de botar gente pra dançar, seja na Tucannu’s lotada ou nos microfones dos diversos programas que apresentava naquela época.

Apesar de ser um clássico do roots, “Revolutionary Dream” não teve lançamento comercial no Brasil. Na disputa pelas exclusivas, uma cópia do LP foi parar nas mãos de Ferreirinha. Ao ser perguntado sobre o “Melô de Reggae Dance”, o empresário se anima: “Eu comprei esse disco! (…) Levei esse disco de Pablo Moses pra fazer o BG”.

O técnico em eletrônica e discotecário Jailder hoje está aposentado das pick-ups. Me contou numa manhã de sábado sobre sua relação com “Come mek we run”: “Aquele ‘Melô de Carlos Nina’, Pablo Moses, eu que inventei!.. Eu fiz um programa nesse tempo e botei isso como BG. Carlos Nina me copiou, usou a mesma música!”.

–– Qual era o seu programa?

–– Rapaz, não me lembro. Era com Ferreirinha, do Espaço Aberto. Quem fazia o programa era Cesinha do Egito, eu selecionava as música, os disco de Ferreirinha ficavam tudo em casa, entendeu. Os de Ferreirinha tudo ia pra casa. Eu chegava em casa, selecionava as músicas pra rodar. Quem fazia o programa era Cesinha do Egito. Esse Pablo Moses eu que botei BG do pro-grama! Cesinha do Egito era locutor, eu fazia a programação das músicas. Eu que inventei. Aí depois que Carlos Nina chegou lá e usou a mesma música. Cesinha do Egito fazia música como DJ de balanço, que era DJ de Balanço, ele não conhecia que música era”.

O Dj Jailder na sua oficina

O Dj Jailder na sua oficinaFoto: Bruno Azevêdo

O DJ e radialista Marcus Vinícius lembra dessa transição: “Esse programa na 1680, na rádio Ribamar AM, ele que deu uma base pra que o Reggae Dance surgisse. O Reggae Dance já foi a parte FM do Rádio Reggae. Começa na AM no Clube do Reggae. Parece que era quinta-feira, oito da noite, o cara depois da Voz do Brasil, jantava, botava pra ouvir, fumar aquele e ficar ouvindo o programa, tranquilamente, de boa… Então ele ficou uma moda, quinta-feira, mudou pra quarta, depois ele foi… aí começou a deixar o AM e passar pra FM”.

Jailder percebeu que a maciota de “Come mek we run” cabia bem pra BG e a música ressur-giu. “Be not a dread” já não rolava tanto no salão e sua irmã enjeitada agora era ouvida duas vezes todas as quartas. Se quem de fato pousou a agulha sobre a pedra foi o DJ ou o dono da radiola, não tem como saber. Cesinha disse que foi Ferreirinha quem levou o disco, mas quem operava a radiola era o DJ. O programa deu frutos e não demorou pra ser transmitido também aos sábados, “depois se transformou em programa diário, só folgando aos domingos… saegunda à sexta, das 14 às 15, sábado começava meio-dia e ia até 14h”, me diz Cesinha, que percebeu que não ia dar conta de tantas solicitações e pediu pra deixar o programa. Foi substituído por Carlão, um radialista que não ficou por muito tempo e hoje ninguém sabe dar notícias (Carlão, se você ler esta reportagem, me chame, por favor…).

A direção da rádio então voltou-se pra Cesinha.

Professor Nina, Repórter Trepidante

–– Rapaz, tem um cara aí que dá certo pra apresentar o Reggae Dance.

Cesinha do Egito jogou o nome do jovem locutor Carlos Nina à direção da Rádio Cidade num happy hour: “Eu não posso voltar não, eu tô apresentando muitos programas na emissora…” E completou: Ele trabalha com Frank Matos”. Se trabalhava com Frank Matos, ok, disse a dire-ção… mas quem é Carlos Nina mesmo?

Carlos Antônio Nina da Silva nasceu no Anil em 1959. Brincava de ser radialista com microfones montados com pau e bolas de meia quando criança. Foi um rapaz comunicativo que sonhava em entrar pra rádio. Era daqueles que não esperava seu sonho cair do céu. Tinha 17 anos quando apareceu na porta do radialista Frank Matos, que havia chegado do Pará e começado o programa Ribamar Espetacular, na extinta Rádio Ribamar. Nina queria uma oportunidade. Matos lembrou do amigo num depoimento: “Nós começamos fazendo uma dobradinha na apresentação inicial do programa, mas o Carlos Nina queria ir muito mais além… E ele me mostrou algumas reportagens que ele fazia num gravador Akai pelas ruas do bairro onde ele morava, no bairro do Anil, Cohab, e bairros adjacentes, de problemas que ocorriam na própria comunidade, e eu fiquei muito interessado em observar a versatilidade, a inteligência e a capacidade daquele jovem que ora se apresentava. E nós começamos, e nós criamos uma designação, eu o chamava de ‘O Repórter Trepidante’. Ele informava de qualquer ponto da cidade, ou seja, ele fazia as matérias gravadas, trazia, como se fosse no momento, né, e nós veiculávamos em nosso programa, e isso deu ao programa uma dinâmica muito grande, porque ele realmente era sagaz, ele era vivo, ele ia em cima da notícia, ele pesquisava, ele estudava. Realmente foram momentos maravilhosos”.

Em 77, Matos lançou o Difusora Bom Domingo, programa de auditório transmitido do Cine Monte Castelo entre dez da noite e uma da manhã, um show de talentos que durou sete anos, do qual Nina era o produtor, além de braço direito do apresentador. O jovem radialista segura-va o trampo pesado rodando a cidade em carros de som anunciando as atrações do domingo seguinte, como a Super King Sound. Artistas como Tribo de Jah, Eugênia Miranda e Lindomar Lins deram seus primeiros passos no auditório do cinema, que lotava.

O programa começou a viajar em picadeiros do interior com a dupla Matos e Nina. Era difícil ver um sem o outro. Após sete anos, voltaram ao programa regular na Difusora. “Lá pelos anos de 1984, ele me disse: ‘Frank, tá surgindo na cidade…’ – e já estava surgindo – ‘…a onda do reggae’. Nós tínhamos na Rádio Ribamar, naquela época, um companheiro chamado Crisbell. Ele era sonoplasta, e era um sujeito altamente ligado no reggae, ele procurava receber todo o material de discófilo, como LPs, como compactos, naquela época, dos sucessos que era o reg-gae. Então nós abrimos um espaço no programa pra que o Carlos Nina começasse, a lançar os reggaes, e daí então o Carlos Nina se dedicou, de corpo e alma, tornou-se um ardoroso defen-sor do reggae. Logo em seguida ele disse: ‘Frank, agora eu vou deixar um pouquinho a nossa equipe e vou alçar voos mais altos. Eu estou com vontade de ter um programa na FM, estão abrindo um espaço, e eu vou começar na FM Cidade com um programa voltado tão somente para o reggae”.

Foto: Naifson e Cesinha do Egito

Foto: Naifson e Cesinha do EgitoApesar do desfalque doloroso, o padrinho abençoou o afilhado e Nina assumiu o lugar de Cesinha do Egito, mantendo a marca do horário e a transformando em sua própria marca, “Come mek we run” passou então de música mais ou menos de salão pra melodia que anunciava um dos mais populares programas de reggae da cidade. O Reggae Dance não era um sucesso somente de audiência. Se começou como um programa independente, Nina não tardou a perceber que o lance era virar locutor de aluguel e a rádio passou a arrendar o espaço do programa. Marcus Vinícius me disse que depois o programa começou a ser arrendado pras grandes Radiolas, como FM Natty Naifson, Estrela do Som, Itamaraty, Diamante Negro e Companhia do Som: “E ele foi passando de donos para donos, né, terceirizado pra terceirizado. ‘ó, o Reggae Dance não é mais de Pinto’, ‘que foi?’, ‘foi pra Jamaica, quando ele voltou o programa já era de Ferreirinha’. ‘olha, rapá, eu tenho contrato!’, ‘contrato! Que contrato, rapá!’. Aí já é de Natty Naifson, a FM Natty Naifson comprou, agora Reggae Dance, patrocínio FM Natty Naifson, na outra semana ‘depois de um mês houve um atraso no pagamento, aí o programa passou a ser de Ferreirinha, que já deu um dinheiro a mais…’ uma verdadeira loucura!”.

Loucura ou não, a dinâmica do reggae orbitava o Reggae Dance e Carlos Nina virou uma fi-gura querida na cena. Não consegui achar uma pessoa que não o descrevesse como um sujeito doce e afável. No seu enterro, Cesinha do Egito declarou, emocionado, ao jornalista Linhares Jr, que Nina “era uma pessoa bastante carismática com o público, não discriminava ninguém. Quando fazia uma transmissão ao vivo, liberava o microfone para quem se aproximasse, radia-lista, dono de radiola, regueiro, enfim, qualquer pessoa que chegasse perto dele na festa”. O colecionador, DJ e pro Werbeth Luís disse que Carlos Nina “funcionava como elo de ligação entre as radiolas e DJs e o público”.

Era em torno do Reggae Dance que se pautavam as festas, na Feirinha do Reggae, como foi apelidado o encontro de gente do mercado das pedras todas as terças feiras, nos anos 90, em frente à rádio Cidade, no Parque do Bom Menino. A Feirinha juntava principalmente donos de clubes, colecionadores, donos e DJs de radiola, “lá rolava tudo que era negócio”, me disse Wer-beth Luís, frequentador assíduo do lugar, “mas o foco principal era fechar as festas dos finais de semana, fechar a programação das radiolas. O Carlos Nina tava por lá e já colhia a programação das radiolas, pra acertar com ele, pra fazer divulgação”.

A feira começava por volta das oito da manhã e juntava vendedores de churrasquinho, de suquinho, sorvete e toda sorte de comércio paralelo ao do reggae, indo até o início do progra-ma, às 14h. O entra e sai de donos de radiola interessados em vender seus shows, donos de clube em busca de radiolas, DJs contratados ou freelancers em busca de prestígio ou trabalho, investidores vindo mostrar bolachas fresquinhas diretamente dos anos 70, adquiridos em suas últimas viagens à Jamaica. Era preciso divulgar as festas e não havia lugar como o Reggae Dan-ce. Werberth retoma o assunto: “Existia outros programas de reggae, só que o Carlos Nina era o top dos apresentadores do tempo, e a rádio Cidade era a que tinha mais audiência, e especificamente, o que mais chamava a atenção do público do reggae era o Reggae Dance, que era o programa que todo mundo escutava, então, justamente por isso, e porque a rádio Cidade também era pioneira em transmitir programa de reggae na rádio… por causa disso tudo foi que a galera começou a se concentrar lá. A galera ia atrás de Carlos Nina… começou aos poucos e depois virou o movimento da Feirinha do Reggae”.

Otávio Rodrigues também lembra da Feirinha: “Tinha uma galera firme. Quando eu precisa-va encontrar certos personagens, era lá que ia. Lembro de um rapaz, um dos radioleiros na feira, mostrando a marca fresca de uma bala na barriga, resultado de um desentendimento com outro cara do reggae no final de semana… era ali que se colhiam notícias, também – ou ao menos versões bem interessantes dos fatos”.

Conheça a história do Melô da Valéria

O movimento se dispersou aos poucos no final dos anos 90, as grandes radiolas abriram seus escritórios e a internet diminuiu a necessidade de estar perto pra fazer negócios.

O Reggae Dance, contudo, continuava bombando, mesmo com a abertura de outros pro-gramas de rádio. A Cidade aumentou consideravelmente a quantidade de programas de reggae, cada um com sua radiola patrocinadora. Em 2001, Cesinha do Egito voltou ao microfone, apresentando o programa com Nina, então arrendado para a radiola Companhia do Som.

Não foi somente Cesinha que se juntou a Nina nessa época; o DJ e radialista Jorge Black, que fundou o Reggae Night, na Cidade, programa que levou para a Nova Timbira AM depois que a cidade foi arrendada para uma igreja evangélica, conta que Nina “fazia o programa, e geralmente às segundas-feiras ele gostava de espairecer, e a gente conversando uma vez, ele me propôs se eu não queria fazer o programa dele às segundas-feiras. Nessa época o programa era arrendado pra George, que é proprietário da Companhia do Som, que hoje é dono do Rotatória. Aí nós conversamos e ele também concordou. E eu passei a fazer todas as segundas pra ele. Aí, paralelo a isso, eu comecei a ir pros programas ao vivo, acompanhando ele nos flashes, algumas vezes ele ficava no estúdio e eu ia pro local do evento, ou vice-versa, e a gente ficou fazendo essa parceria, que foi muito importante, isso somou muito à minha ida comercialmente pro rádio, porque antes eu tinha interesse em estar numa emissora”.

Da mesma forma que Nina foi apadrinhado por Frank Matos, apadrinhou Jorge Black.

Lígia era uma menina de 17 anos quando conheceu Carlos, achava linda a voz que chegava pelo rádio todas as manhãs, pela Rádio Ribamar. Ela já frequentava reggaes e ganhava muitos concursos de dança. Tinham um amigo em comum, que começou a fazer num bolão. O radialista mandava recados no ar para a “menina do cabelão, no Turu”. Certo dia, a moça gazeou aula no curso e enfermagem e arrastou uma amiga pra Rádio Ribamar: “Nós vamo conhecer aquele radialista”. Desceram no Parque do Bom Menino e esperaram na porta do estúdio apagar a luz vermelha que anuncia que o programa está no ar. Carlos se assustou. “A gente veio te conhecer. Você tá lembrado de uma pessoa que você sempre manda alô?, do Turu? Sou eu, a Lígia.

— E aí ele ficou encantado comigo e eu também me encantei por ele na época, né, era no tempo da carta. Ele pegou meu endereço, começou a mandar carta pra mim, e eu comecei a corresponder. E num determinado dia ele chegou na minha porta, assim, pros meus pais, di-zendo que queria namorar comigo, de porta, naquela época era de porta. E aí a gente começou a namorar, aí a gente… nós noivamos. Naquela época, assim, a gente pra sair era um absurdo, os pais não deixavam e eu realmente não saia assim. Eu tinha um irmão que me acompanhava muito, sempre que eu ia a uma festa meu irmão ia junto comigo. Depois a gente começou a sair, ele começou a me apresentar, e depois nós casamos, tivemos duas filhas, passamos 17 anos juntos.

Carlos Nina e Ferreirinha, do Espaço aberto

Carlos Nina e Ferreirinha, do Espaço abertoFoto: Jorrimar de Sousa

Lígia Nina embarga a voz ao falar do marido. Ri sozinha, fica aérea. Guarda até hoje um grande acervo do radialista e se emociona ao falar de “Come mek we run”: “Era a marca dele. Às vezes eu boto as fitas aqui em casa, tenho muitas fitas dele”. A enfermeira é recebida com salvas e Pablo Moses quando vai às festas de reggae; apesar de haver um “Melô de Carlos Nina” (de David Cohen White), é “Come mek we run” que toca.

Carlos Nina sofreu um AVC em 2007, passou alguns meses no hospital, mas não resistiu. Seu velório e enterro foram eventos capazes de colocar na mesma sala desafetos históricos do mundo do reggae, uma romaria de fãs, família, amigos e colegas levou o apresentador à sua última despedida no cemitério do São Cristovão. O então deputado Pinto Itamaraty, dono da radiola Itamaraty e maior figura política do reggae do Maranhão, disse no enterro, em entrevista a Linhares Jr., que “o movimento reggae perdeu um de seus precursores. Eu perdi um amigo que me acompanhou e me deu forças quando perdi meu filho e minha mãe. Por isso, me sinto duplamente afetado. Que ele descanse em paz, pois nós vamos continuar com o reggae e garantir que a memória dele seja sempre reverenciada”. Num comentário à reportagem de Jr, um regueiro disse tudo na boa língua da massa: “Valeu, meu brother… vá tocar pedras na eternidade… dá um abraço em Bob Marley por mim…”.

O programa continuou, arrendado para a FM Natty Naifson, dono da radiola, no comando. Se não foi o primeiro programa de reggae do Maranhão (este foi o Reggae Night, criado por Fauzy Beydoun e Ademar Danilo em 1984, na Mirante FM), o Reggae Dance teve influência decisiva na arquitetura do reggae como um movimento e um mercado, mostrando como o rádio é um veículo poderoso pra cena local. O regueiro, segundo o sociólogo Ramusyo Brasil, autor do livro O reggae no Caribe Brasileiro, ouve “os programas pela interação sua ou de sua localidade com o programa e a radiola que o programa apresenta e não necessariamente para ‘ouvir’ reggae. A música nos programas de reggae é apenas um pretexto de todos que estão envolvidos com ele, para proporcionar uma integração entre a comunidade reggae e as mídias de massa”.

“Come mek we run” saiu do rádio e virou uma canção rara, muito ligada à memória. Conversei com Pablo Moses sobre a canção, a última do lado A de seu primeiro disco. Moses é um compositor com engajamento político intenso, “We should be in Angola” (1976), um dos seus primeiros singles, era uma convocação explosiva à luta armada. “Come mek we run” segue essa linha: “O motivo pelo qual eu gravei ‘Come mek we run’, eu escrevi essa música, é porque do final dos anos 60 pros 70, até os 80, tinha muita discriminação contra os rastafari e eu queria mostrar um ponto de vista diferente sobre nossos irmãos e irmãs que foram trazidos pra cá pra escravidão. Mas também era sobre a forma como vivemos aqui na Jamaica, e as condições sob as quais vivemos, as pessoas mais pobres da Jamaica, que não tem nada no seu nome… e, então essa música era realmente necessária… pra sair desse sistema opressor, as ondas opressoras, os escravos domésticos, os senhores que ainda mandavam na Jamaica… nós queríamos nos repatriar fisicamente, e essa música é sobre isso, neste aspecto… também sobre viver onde não havia igualdade, com bastante discriminação e vitimização”.

Mandei pra Moses aquele mesmo áudio que ouvi na casa de Otávio Rodrigues, a letra que a massa ludovicense não entende devolvida com a voz em português que o jamaicano não consegue desvendar. Algumas horas depois ele retorna: “Eu não sabia que essa canção era tão popular em São Luís ou no Brasil, mas isso me alegra. Da próxima vez que eu for ao Brasil e a São Luís, pode ter certeza que essa música estará no meu repertório”.

Pena que Carlos Nina não estará aqui pra ver.